施工事例のご紹介「施主と建築家がこだわりぬいた妥協なき邸宅」

こんにちは、住宅生協です。

三重県住宅生協が建てた注文住宅の施工事例をご紹介します。

今回は、ラグジュアリーな雰囲気が漂う伊勢市の家。

一切の妥協がないつくりに、胸が高鳴る一邸です。

30帖以上あるLDKは、モノトーンを基調とした空間。

吹き抜けから明るい光が差し込む開放的な場所です。

リビング階段をのぼると、クリアタイプのグレーチング(格子状)を施した通路が。

空中回廊のように吹き抜けを囲み、インナーバルコニーにも出られます。

車2台が余裕を持って駐車できる広々としたインナーガレージ。

ガレージからは、引き戸タイプの内玄関を通って家の中に入ります。

玄関ホールはラウンドのデザインが印象的。

床材には大理石の風合いを再現した美しい「ハピアフロア」を採用しました。

建物の雰囲気に合わせたハイセンスなキッチンと洗面台。

いずれもオーダーによる一点ものです。

ゆっくりとくつろげそうなインナーバルコニー。

自然豊かな景色を眺めながらハンモックに揺られる、至極の時間が味わえそうです。

外壁には耐久性と意匠性に優れたパワーボートを採用しました。

重厚感のあるデザインは、昼の太陽光にも夜の月あかりにも映えますね。

三重県住宅生協では現在、無料設計相談を受け付けています。

細部までこだわったハイグレードな注文住宅をお考えの方は、ぜひご活用ください。個性豊かなモデルハウス見学で、家づくりもっと楽しく

こんにちは、住宅生協です。

三重県住宅生協では、県内各地でモデルハウスを展開しています。

家づくりやマイホーム購入をご検討中の方は、ぜひ住宅生協のモデルハウスをご活用ください!■活用ポイント1・コンセプトを参考にする

住宅生協の各モデルハウスは、それぞれ明確なコンセプトのもとで建てられています。

公開中の物件の一部だけでも、「災害に強い」「2階建て5層の立体設計」「新しい生活様式を楽しむ」など。

住宅デザイナーとコラボしたモデルハウスは、「ほっこり」がテーマです。こうした明確なコンセプトを持って建てられた家は、それぞれが個性豊かではっきりとした見所があります。

家づくりの際は、間取りや仕上げ、住宅設備などさまざまな選択肢があります。

選択肢の多さに悩むこともありますが、こうしたときに参考にしてほしいのが、コンセプトが明確なモデルハウス。

現地を訪れ、建築家がどのような「意図」を持って建てた家か説明を聞くことで、

ご自身の理想に全てが合致しなくても、大いに参考になるはずです。

■活用ポイント2・モデルハウスを見比べてみる

上記の通り、異なる個性を持ったモデルハウスが県内各地に点在しています。

北勢地区に家を建てるから四日市のモデルハウスしか見ない、というのは何とももったいない話。

災害に強くて新しい生活様式を楽しめる家をお求めであれば、ぜひ営業スタッフまでお伝えください。

四日市と津のモデルハウスをご案内します。

お客さまのご要望に合わせて、エリアを問わずモデルハウスを見比べることで、

マイホームの新たなヒントが見つかるかもしれません。

■活用ポイント3・手に入れる

3つ目は究極、モデルハウスを買っちゃいましょう!

三重県住宅生協のモデルハウスの多くは、販売もしています。

建物、間取りを見て、「ここに住みたい」と感じていただけたのであれば、ぜひ購入もご検討ください。

注文住宅を建てるのと違い、実際の建物を見て生活をイメージできるのは、建売のメリットでもありますね!

各モデルハウスは住宅生協の分譲地内にありますので、住環境の良さも魅力です。モデルハウスの詳細は、こちらからもご確認いただけます。

https://www.mie-jsk.or.jp/modelhouse/

住宅生協が2×4(ツーバイフォー)をおすすめする理由「遮音性」

こんにちは、住宅生協です。

先月のブログでは、2×4(ツーバイフォー)工法のメリットとして「耐火性」の高さをご紹介しました。

記事はこちら→住宅生協が2×4(ツーバイフォー)をおすすめする理由「耐火性」今月はツーバイフォーの「遮音性」に注目してみたいと思います。

■遮音性を高める工夫

そもそも気密性に優れた構造のツーバイフォー。

気密性が高ければ音が出入りしにくく、遮音性も高くなります。

「屋外の騒音が気にならない」「音漏れがしにくく近所迷惑にならない」など、遮音性の高さは快適な暮らしのためにも重要です。三重県住宅生協ではさらに遮音性を高めるさまざまな工夫をしています。

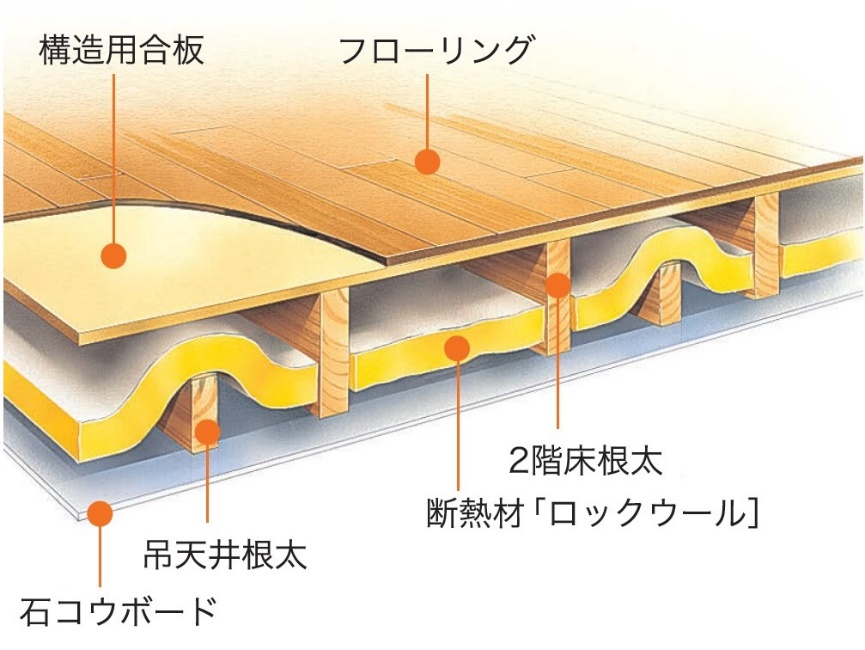

2階の床と1階の天井を構造上切り離す吊り天井方式を採用。

2階の床、フローリングの下に構造用合板を施工し、根太(※)の一部を1階天井の石膏ボードと切り離す方法で、天井から階下への振動を伝えにくくしています。

さらに、間の空間に断熱材を入れて音の伝達を抑えます。

外壁内には、優れた断熱吸音材「ロックウール」を施工。

透過音の吸音効果をアップして、建物全体の遮音性を高めます。※床板を支えるため、床板に直角に配した水平の木材

音を通さず、漏らさないツーバイフォーの家。

ぜひモデルハウスでご体感ください。来月は、ツーバイフォーの「気密性・断熱性」についてお伝えします。

快適収納生活のポイント♪パントリー編

こんにちは、住宅生協です。

快適な生活を送る上で大切な収納スペースの存在。

前回は、玄関のシューズクロークについてお伝えしました。記事はこちら→快適収納生活のポイント♪シューズクローク編

今回はキッチンに設けるパントリーについてご紹介します。

■パントリーを求める声が増えています

パントリーとは、キッチンの一部または隣接して設けられる収納スペースのこと。

住宅会社の施工事例や、モデルハウスなどで見かける機会も多いのではないでしょうか。パントリーは主に、食品庫として使われます。

共働きのご家庭が増えた現在、昔のように毎日買い物に行くのではなく、週末にまとめて買って保管しておく生活が一般的になってきました。

こうした背景もあり、常温で保管が可能な食材、調味料、缶詰などをしまっておけるパントリーの需要が高まっているんです。コロナ禍による巣ごもり需要もパントリーの必要性を高めていて、昨年からご要望をいただく機会はさらに増えてきました。

■パントリーをつくるメリット

高い収納力はもちろんのこと、収納した物が探しやすくなるのもパントリーのメリットです。

収納棚が見やすく、調理中に食材を探して手間取ることも少なくなるでしょう。

キッチンやカップボードの整理整頓もラクになります。

■生活をイメージして使い勝手の良いパントリーを

大きく分けて小部屋タイプと壁面収納タイプがあるパントリーですが、スペースを確保する分、キッチンやほかの部屋の広さを減らすことになります。

間取りに影響する一方、具体的な大きさのイメージを持ちにくいという方も多いのがパントリーです。

キッチンやほかの部屋の間取りを優先した結果、実際にはそれほど大きな空間にならないケースもあります。

最初から大きさだけを求めるのではなく、買った物をしまうときのこと、キッチンの使い方、調理中の動きなどをイメージしつつ、設置場所と生活動線に考慮して検討すると使い勝手の良いパントリーになるでしょう。

県内各地にある住宅生協のモデルハウスにも、さまざまなタイプのパントリーがあります。

家づくりの際はぜひ、参考にしてみてください。快適収納生活のポイント♪シューズクローク編

こんにちは、住宅生協です。

間取りを考える上で、収納スペースをどれだけ確保するかは大きなポイント。

適切な大きさ、レイアウトの収納スペースがあれば、ストレスフリーな生活が送れます。

今回は日々の生活で使うことの多いシューズクロークとパントリーについて、前後編に分けてお伝えします。

■収納力の高さが魅力!

定番となったシューズクロークですが、何と言っても高い収納力がメリット。

家族の普段使いの靴から、長靴やブーツなど靴箱にしまいにくい靴まで、相当な量を難なく収納できます。

靴箱にしまいきれず玄関土間が乱雑に…なんてこともありません。最近では、キャンプ道具をしまっておきたいというお客さまも増えてきました。

靴だけでなく、アウトドアグッズやスポーツ用品、ベビーカー、子ども用自転車など、外には出しておけないけれど家の中には持ち込みたくない物も、その高い収納力でカバーしてくれるのがシューズクロークの魅力です。

■靴や道具以外にも

ご家族に花粉症の方がいる場合におすすめなのが、ハンガーの設置。

外から帰った際、脱いだ上着をかけておくことで、花粉が室内に持ち込まれるのを避けられます。

コロナ禍の影響で玄関に手洗い場所を設けることも多くなってきた昨今、玄関土間やシューズクロークに水栓を取り付ける事例もあります。

手洗いだけでなく、収納する物のちょっとした汚れ落としにも便利そうですね。

■ウォークインとウォークスルー

形状や扉の有無など、さまざまなパターンがあるシューズクロークですが、大きく分類するとウォークインとウォークスルーに分けられます。

ウォークインは一カ所からのみ出入りするタイプ。

収納量を確保しやすいのが特徴です。ウォークスルーは、玄関からシューズクロークに入り、そのまま通り抜けて靴を脱いで室内に入れるタイプ。

内玄関として使えるため、動線が効率的になるのが特徴です。

家族とお客さんで動線が分けられるのも便利ですね。

家づくりの際は、施工事例やモデルハウスなどもご覧いただき、家族の暮らしをイメージして検討してみてください。

次回はパントリーについてお伝えします。

子育て中の家づくり、成功の秘訣・子ども部屋編

こんにちは、住宅生協です。

家づくりを検討されている方の中には、子育て真っ最中の方も多いのではないでしょうか。

先月に続き、小さなお子さんがいるご家庭が、家づくりの際に考えたいポイントをお伝えします。前回の記事はこちら

■子ども部屋をどうするか

子育て中の方にとっては、子ども部屋をどうするかも悩ましいポイントです。

子ども部屋の有無、広さなど、ご家族の暮らし方や方針によってさまざまな考え方があるのは当然ですが、最近の傾向としては比較的小さめの部屋にするケースが多いようです。

これは、何十年も住み続ける家の中で、子ども部屋を使用する期間は限られるというのが理由の一つ。

将来お子さんが独立したときに広い部屋が空いてしまうより、長く使えそうな間取りを優先させるということです。「部屋が小さいとストレスを感じるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、ご安心ください。

仮に6帖の子ども部屋をつくった場合、その中に収納スペースが含まれている間取りも多く、そうすると結局、居住スペースは4帖半~5帖くらいになってしまいます。

収納はファミリークローゼットを設けたり、小さなうちはリビングのそばにスペースを設けたりすれば、最初から4帖半~5帖くらいの子ども部屋でも十分かもしれません。

「子ども部屋は6帖!クローゼット付き」と決めてからプランするのでなく、ご家族の暮らしと将来、建物全体の間取りや動線を広く見て、家づくりを進めていくのが良いのではないでしょうか。

造作でおしゃれな洗面台に

こんにちは、住宅生協です。

水回り(キッチン、トイレ、浴室、洗面台)は基本、さまざまな製品の中から、ご家族のライフスタイルや使う人のニーズによって選びます。

毎日使う場所だからこそ重要であり、家づくりにおける楽しみの一つでもありますよね。おしゃれなデザイン、便利な機能など、各メーカーから優れた製品がたくさん出ていますが、オリジナリティがほしいという方が多いのも事実。

そんな方には、水回りの中で最もオリジナリティが出しやすい、造作洗面台をおすすめします。

■洗面室が特別な空間に

造作洗面台のメリットは、完全オリジナルでデザイン性が高い点。

カウンターや水栓、ボウル、鏡などを選び、その場所の広さや雰囲気に合わせてつくるので、「既製品を置いた」感がなく、とてもおしゃれな空間が生まれます。写真は、厚みのあるカウンターと1820mmの鏡(特注)を設置した、ラグジュアリーな雰囲気の洗面室。

どこかホテルライクな、特別な空間が実現しました。

お客さまは「自分の家じゃないみたい!」と、とても喜んでいらっしゃいました!

■スペースを有効利用できる

洗面室はさまざまな用途で利用されます。

例えば収納スペースとつながっていれば、洗濯物を干したり畳んだり、ときにはここでアイロンをかけたりすることもあるでしょう。間取りを考える際、洗面台を造作しカウンターなどを設ける前提で、家事動線も含めて検討するのもいいかもしれませんね。

■気を付けたいこと

既製品と比べ、どうしてもコストは上がってしまいます。

また、デザイン性を優先することが多いため、機能面では既製品にかなわないケースも。

パーツを組み合わせてつくりあげるので、メーカー保証が効かないケースもあり、このあたりは注意しましょう。

施工事例のご紹介「プロヴァンス風の平屋」

こんにちは、住宅生協です。

三重県住宅生協が建てた注文住宅の施工事例をご紹介します。

今回は、ヨーロピアンテイストの一邸。

プロヴァンス風の混色瓦屋根と大谷石調の外壁が素敵な平屋です。

リビングの足元は無垢のパイン材を採用。

思わず素足で歩きたくなる心地よい床です。

キッチン前にはL字型のカウンターがあり、お子さんの勉強やリモートワークにも使えそう。

20帖のLDKと8帖の本格和室をつなげれば、さらに広々とした空間が生まれます。

室内3方向から出入りできるサンルーム。

物干しスペースとしてはもちろん、光と風を取り入れてアウトドアリビングとしても使えそうです。

洗面・脱衣室はウォークインクローゼット(WIC)に隣接。

さらにWICが主寝室ともつながり、朝夕の着替えなどはとてもスムーズです。

平屋の間取りを生かしつつ、回遊性を高めて暮らしやすさを実現したこの家。

間取りの詳細などは厳選実例集に掲載しています。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。三重県住宅生協では現在、無料設計相談を受け付けています。

今回ご紹介したような質の高い注文住宅をお考えの方は、ぜひご活用ください!掃き出し窓はフラットレールが快適!

こんにちは、住宅生協です。

リビングの掃き出し窓は、風通しのために開けたり、庭やテラス、ウッドデッキに出たりと、頻繁に開け閉めしますよね。

使う頻度が高いからこそ、汚れがたまりやすい場所でもあります。

そこで今回は、お掃除が楽な掃き出し窓「アルジオ」についてご紹介します。■フラットレールとは?

窓の掃除がしにくいのは、下枠のレールの段差があるから。

一般的な窓はレールの深さがバラバラで、段差や切り欠きがあるため、溝の隅々まできれいにするのは大変です。

フラットレールはその名の通り、レールの段差をなくしフラットにしたもの。

ゴミが入りづらくなり、掃除もサッとひと拭き、ラクラクです!

■デッキとつながりやすい

アウトドアリビングを楽しむ方にとって、リビングとデッキがいかに一つの空間としてつながるかというのは大切なポイントですよね。

凸凹とした段差は、なんとなく空間のつながりを妨げるものです。

フラットレールであれば、中と外が自然につながり、広々としたリビング空間が実現します。出入りのストレスはなく、小さなお子さんが裸足で歩いても安心ですね!

■雨水が溜まらない

水に強いのもアルジオの特長です。

そもそもレールに段差があるのは、水の浸入を防ぐためでもありますが、アルジオはフラットレールでありながらその性能も確保しています。

サッシの中の水溜め部を大容量化し、バッフルプレート(水を排出する場所)も大型化。

排水性を高めて室内に雨水があふれるのを防ぎます。猛烈な雨とされる80mm/時の3倍、240mm/時の雨と風速35m/秒を想定した実験でも、下枠からは水が染み出る程度。

サッシ枠を超えて水が室内に入ってくることはありませんでした。家づくりの際は、ぜひ参考にしてみてください。

(アルジオは掃き出し窓以外にも、さまざまなラインナップがあります)

スタッフブログ

スタッフブログ